今回は、三井化学の化学メーカー研究をお届けしたいと思います。

動画で解説:【化学メーカー研究】スペシャリティシフトを推し進める総合化学メーカー・三井化学の事業内容・強み・年収を徹底解説!

動画で見たい方はこちらからどうぞ。

日本の3段総合化学メーカーといえば

日本で三大総合化学メーカーといえば三菱ケミカル、住友化学、そして三井化学といっても過言ではありません。

この3社をはじめ多くの総合化学メーカーは事業の軸を石油化学から機能性化学へとシフトしようとしています。

そんなスペシャリティシフトをいち早く進めたのが三井化学です。

そこで、今回の記事では三井化学の強みがわかるビジネスを中心に紹介します。

スペシャリティシフトは、機能性化学への転換のこと。

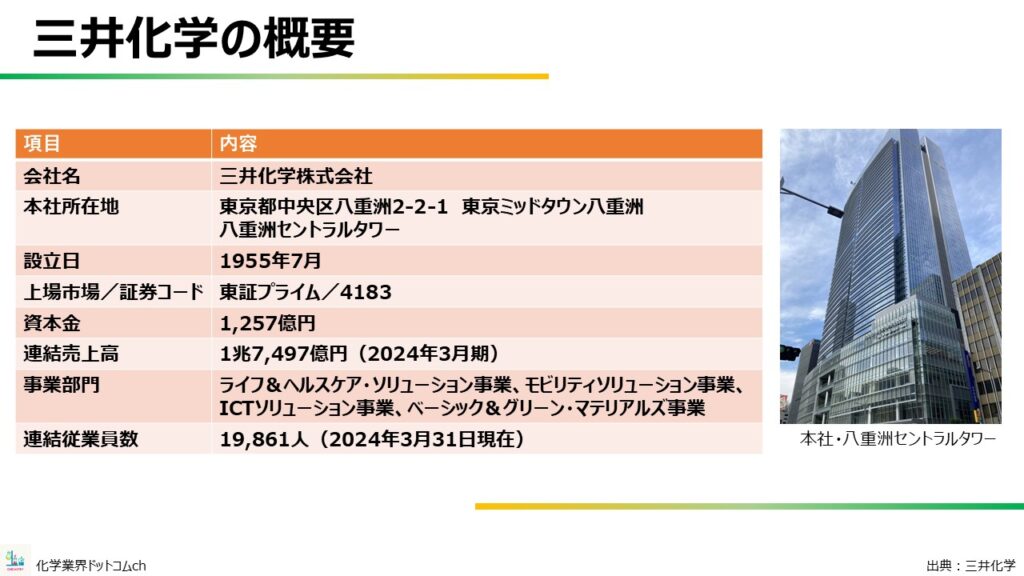

三井化学の概要

まずは、三井化学の概要です。会社の正式名称は三井化学株式会社、設立日は1955年7月です。

2023年度の連結売上高は約1兆7000億円、従業員数は約2万人弱と、非常に規模の大きい企業です。

まさに、日本が誇る総合化学メーカーの一つといえるでしょう。

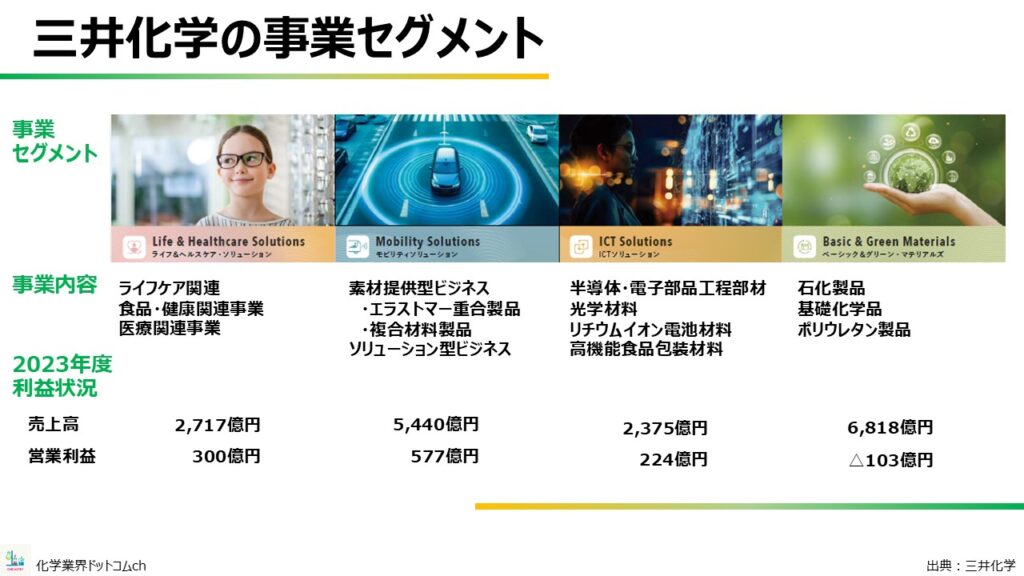

三井化学の事業セグメント

三井化学の事業セグメントは下記4つに分かれています。

- ライフ&ヘルスケア・ソリューション

- モビリティソリューション

- ICTソリューション

- ベーシック&グリーン・マテリアルズ

セグメントの名前は長い横文字が多いですが、事業の中身はライフケア、自動車、半導体や電子材料、光学部材、そして石油化学と、ラインナップ自体は他の化学メーカーと大きく変わりません。

ですが、収益の内訳を見てみますと、スペシャリティ系の部門は営業利益率が10%前後を叩きだしていること、石油化学部門は赤字を抑えられていることから、稼げる体制が構築できていることが分かります。

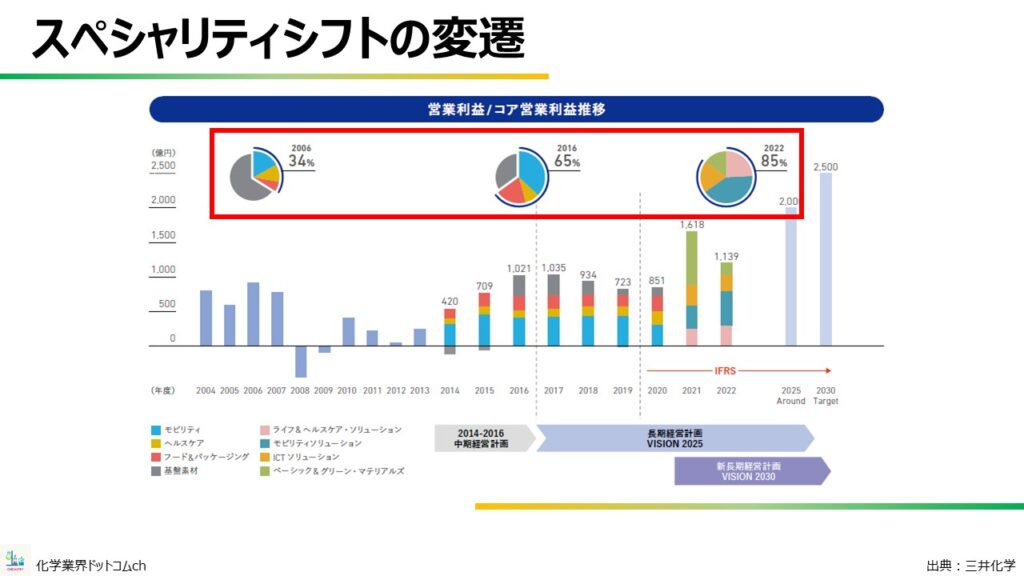

スペシャリティシフトの変遷

次に、三井化学がスペシャリティシフトを行った変遷を見てみます。

2013年以前は利益の3分の2が石油化学で占められており、リーマンショックが起こった2008年は赤字転落しています。

この赤字原因であるボラティリティの高さ、低利益体質から脱却するために、スペシャリティシフトの路線を明確に示したのが2014年です。

そして2016年時点では営業利益の約3分の2、直近の2022年には約85%がスペシャリティ製品で占めるまでになりました。

三井化学の特徴的な製品

そんな三井化学の特徴的な製品を見ていきます。

私が分析していて感じた三井化学の強みは製品の総合力や開発体制の構築力にあります。

これらの強みを具体的に表すアイテムをこの記事では2つ取り上げます。

1つ目がメガネレンズの素材、2つ目は自動車材料です。

それぞれのアイテムについて、以下で詳しく紹介します。

メガネレンズ用の素材について

まず、メガネレンズ用の素材についてです。

こちらはMRという商標で展開されている高屈折率材料になります。

メガネレンズ素材の三井化学のシェアは非常に高く、日本で70%以上、世界でも45%以上と圧倒的なシェアを誇ります。

また、メガネレンズ素材は現在、プラスチックが主流です。

そんなMRは主に下記の特徴があり、まさにメガネにとって理想的な性能といえます。

- 軽くて薄い

- 割れにくい

- 美しさが長持ちし、視界がクリアである

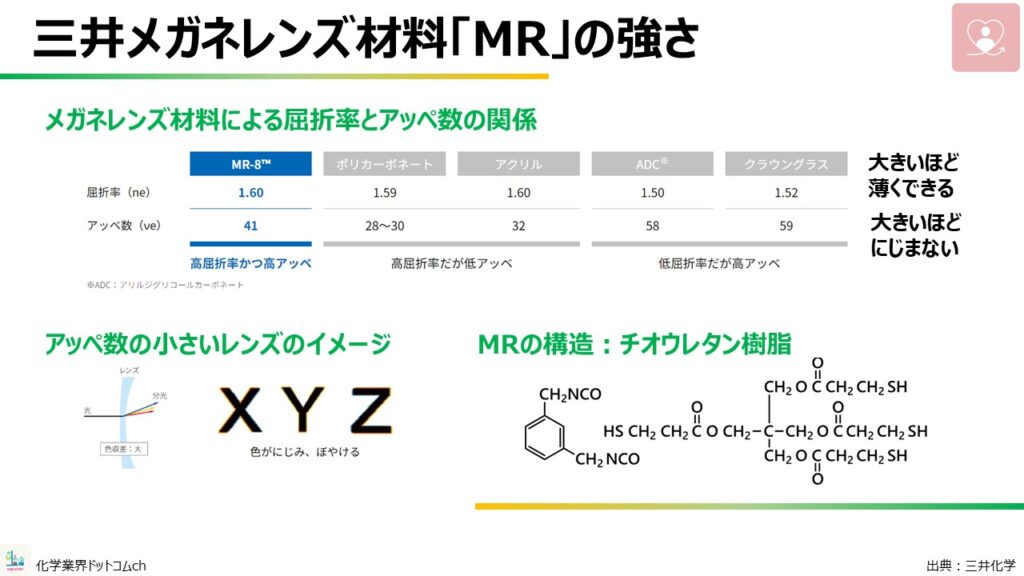

三井メガネレンズ材料「MR」の強さ

MRの特長を語る上で特に重要になる性質が「屈折率」と「アッベ数」です。

従来のレンズ材料は屈折率を高めるとアッベ数(光の分散の少なさを示す指標。高いほど視界がクリアになる)が低下し、色収差が目立ちやすくなると言うトレードオフの関係があるため、メガネの度数を上げるためにはレンズを厚くするしかありませんでした。

しかし、三井化学のMRは高屈折率と高アッベ数を両立できる優れた素材となっており、従来に比べ、強度の高い度数でもレンズの厚みを抑えることが可能になっています。

このような優れた特長を発現するために、MRの素材にはチオウレタン樹脂を採用しています。

元々耐衝撃性が高いウレタン樹脂に屈折率を高くする効果のある硫黄原子を導入することで、トレードオフを両立させています。

MRのキー物質:XDIについて

そんなチオウレタン樹脂のキー原料が特殊イソシアネートです。

特殊イソシアネートの名称は「メタキシリレンジイソシアネート」、通称XDIです。

XDIは耐久性の高さに加えて、高屈折率を発現できる原料となっています。さらに、数年前までサプライヤーは三井化学のみでした。

三井化学が明確に強みを持つXDIは、メガネレンズ以外にも下記4つの市場の伸びが期待できる複数の用途に展開されており、XDIの利益は年々増加しています。

- 食品包装材

- コーティング剤

- 太陽電池のバックシート

- スクリーンインキ

さらに、三井化学はこの4つの材料のうち3つを自社でも開発していることから、優位性のある原料をただ販売しているだけでなく、自社原料を軸に競争力のある製品群を構築していることがわかります。

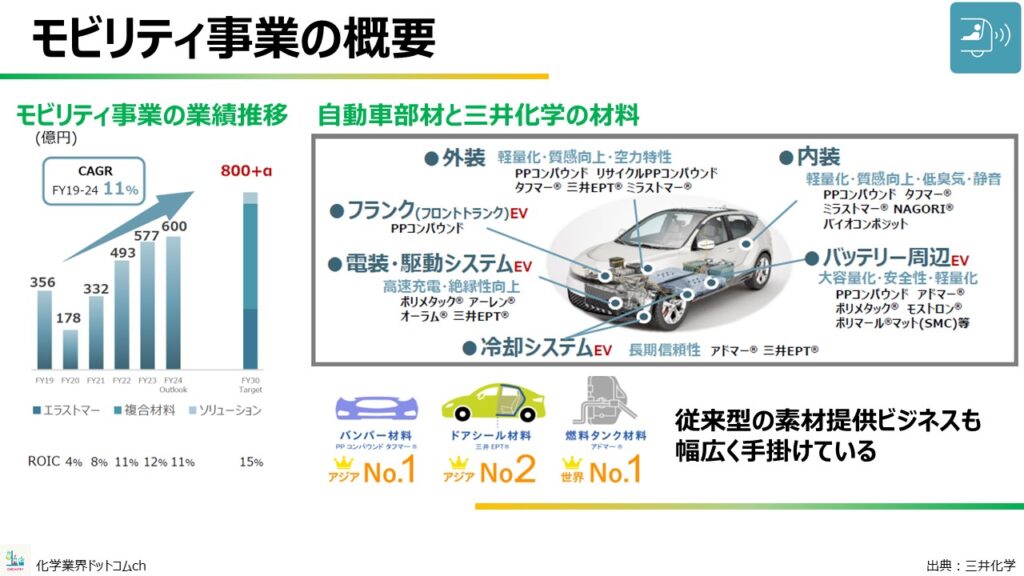

モビリティ事業の概要

続いて自動車のセグメントであるモビリティ事業についてです。

自動車の部品には外装から内装、エンジン周りなどに多くの樹脂素材が使われています。

また、EV化によって樹脂パーツの種類は増えると予想されている中、三井化学はバンパーやドアシール、燃料タンクなどの重要なパーツ用の樹脂素材で高いシェアを誇っています。

新規分野(EV)の商機獲得に向けた取り組み

三井化学の強みは、差別化製品を投入できる技術力に加えてソリューション提案を顧客に提案できる点です。

アークや共和工業といった自動車部材の試作品や金型を手掛ける企業を買収することで、単なる素材・部品売りから、自動車部材まで実際に作って提案できるシステムを構築しています。

さらに、三井化学は差別化製品の開発とソリューション提案に磨きをかけるべく、他社との協業を積極的に行っています。

ソリューション提案とは、顧客の課題を解決する方法を提案する営業手法。

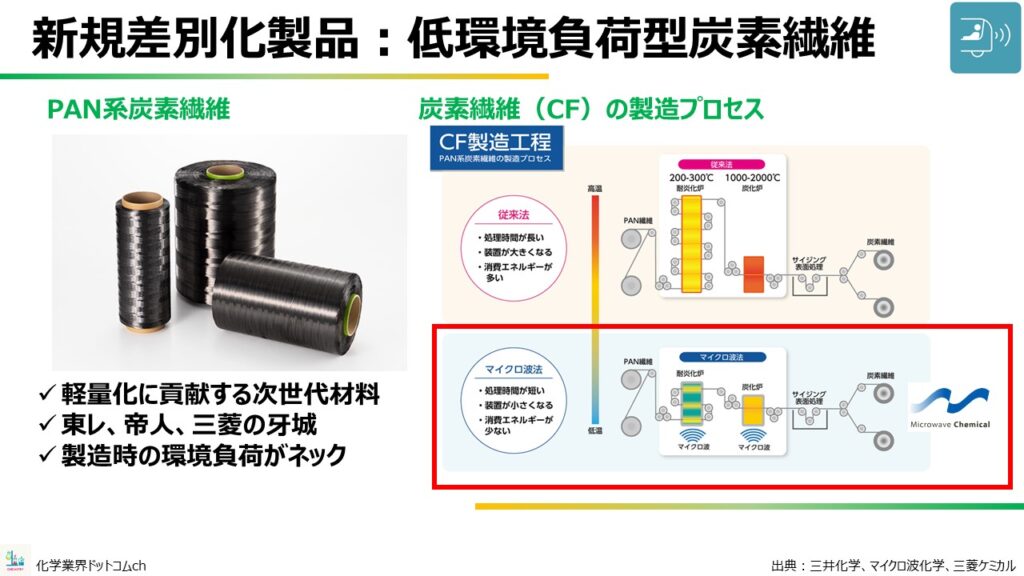

新規差別製品:低環境負荷型炭素繊維

差別化製品の開発例として、低環境負荷型の炭素繊維があります。

炭素繊維といえば自動車の軽量化に貢献する次世代材料と言われて久しいですが、市場は東レ、帝人、三菱ケミカルの日本メーカー3強を中国韓国勢が猛追する激戦区となっています。

さらに、近年では製造時の環境負荷も考慮するカーボンフットプリントの概念が導入されたことにより、炭素繊維は逆風の状況下にいます。

そんな状況下で三井化学が手掛けるのが、低環境負荷型の炭素繊維です。

低環境負荷型の炭素繊維は製造プロセスにマイクロ波を活用することで、従来よりも製造時のエネルギーを半減できるとのことで、実現すればゲームチェンジャーになりえます。

この技術導入にはベンチャー企業のマイクロ波化学と連携していまして、三井化学は2024年中にサンプルワークする計画を立てています。

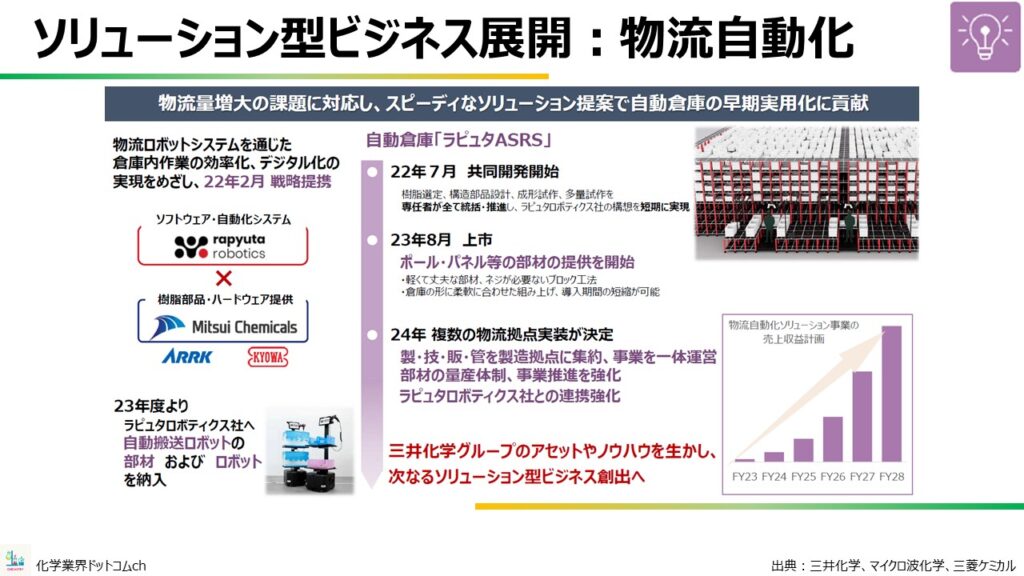

ソリューション型ビジネス展開:物流自動化

ソリューション提案の発展例として、物流の自動化があります。

三井化学は顧客の部品まで製造できる体制に加え、ソフトウェアや自動化システムを担うラピュタロボティクス社と提携して、自動搬送用ロボットの共同開発を行っています。

ステージは順調に進んでおり、2024年には複数の物流拠点で自動化の実装が決定しています。

このように、三井化学は自社完結にこだわらず、必要に応じて買収や連携を行い、あらゆるソリューションビジネスを創出しています。

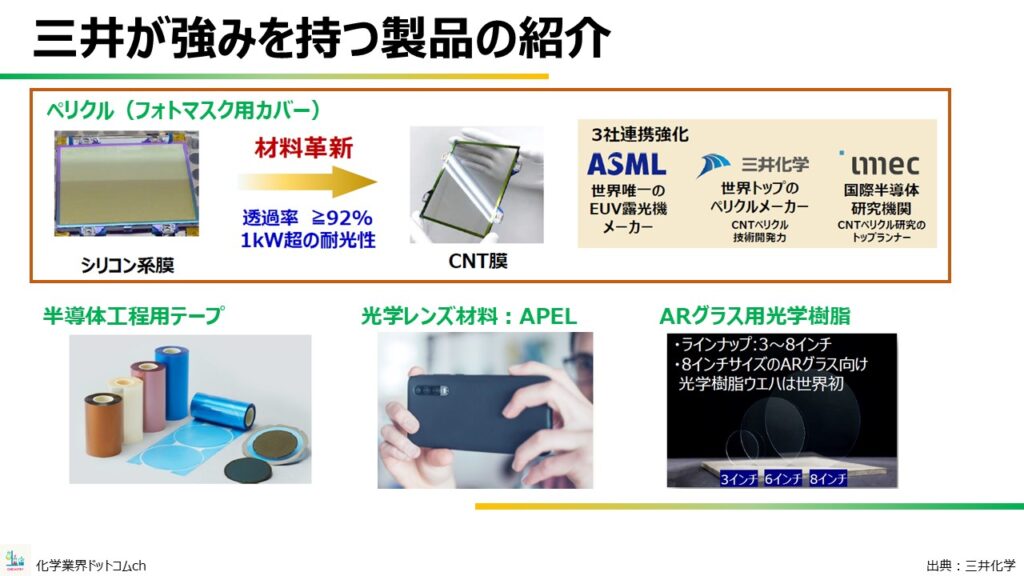

三井が強みを持つ製品の紹介

その他、三井化学が強みを持つ製品を簡単に紹介します。

半導体用の部材で、三井化学が世界No.1と言われているのがペリクルです。

ペリクル

こちらは、ASML社を含む3社連携で開発を強化しています。

ASML社は世界で唯一のEUV露光器メーカーであり、提携できること自体が強みと言えます。

その他、下記に挙げているものを含め、多くの強みを持つ製品ラインナップがあります。

- 半導体工程用テープ

- 高屈折レンズ材料

- ARグラス用の光学樹脂

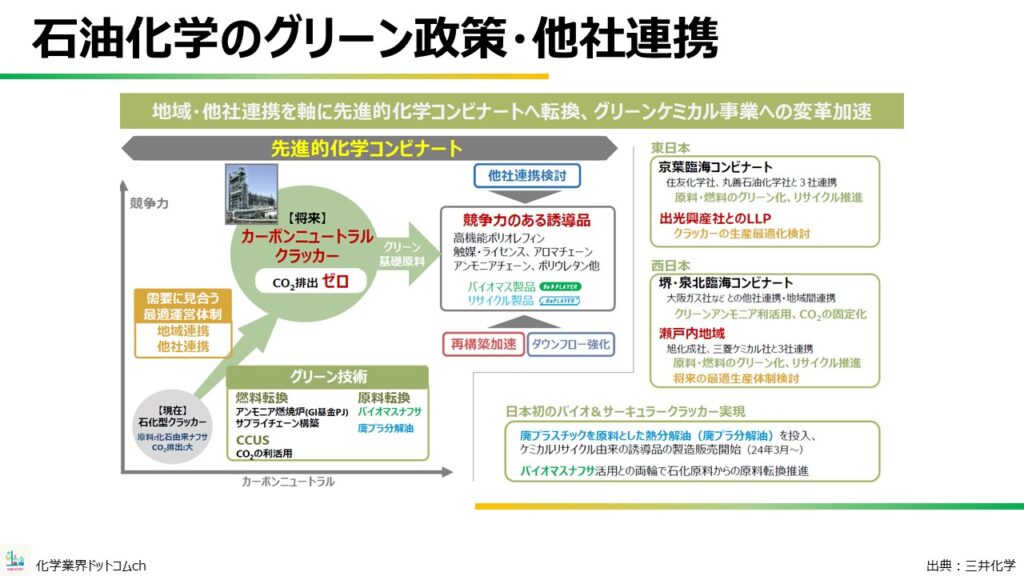

石油化学のグリーン政策・他社連携

さらに、石油化学も単純に縮小するのではなく、強い石油化学を作るという流れを加速させています。

石油化学製品の環境負荷を下げるためには他社との連携が重要になります。

その中で、三井化学はリーディングカンパニー的な立ち位置を確立しており、優位なポジションにあると言えるでしょう。

まとめ:三井化学の強みは総合力・連携力

これまでの内容を踏まえ、三井化学の強みは総合力と連携力にあると考えられます。

今回取り上げた材料だけでも、広がりや社内外の連携がみられる他、それ以外にも多くの連携例があり、日本の古き自前主義から脱却を果たした企業と言えると思います。

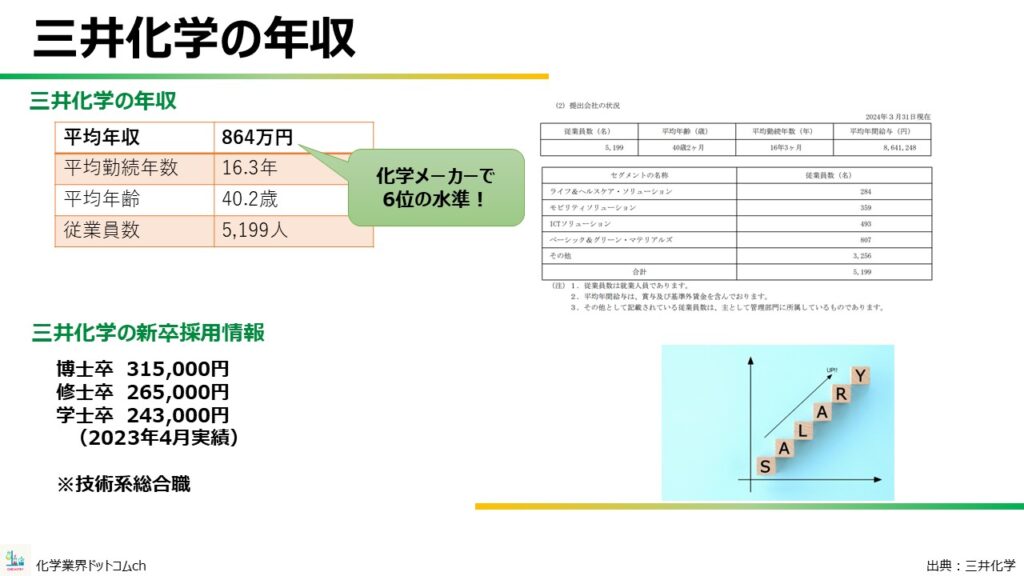

三井化学の年収

最後に三井化学の年収について触れておきます。

三井化学の年収は、平均で864万円とのことで、2024年度の化学メーカーで6位の水準になっています。

コメント